La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.

*Capital durante siglos de Asia Menor, hoy suma más de millón y medio de turistas interesados en sus monumentos históricos

*La ciudad fue revalorizada por Alejandro Magno, Augusto, Justiniano, Adriano, Trajano y Marco Aurelio, emperadores

*Perdura en la memoria su templo de Artemisa, una de las siete maravillas antiguas, antes de la destrucción

*Juan Evangelista y Saulo de Tarso la convirtieron en plaza relevante para difundir el cristianismo

No muchas ciudades pueden alardear del interés que Éfeso (Turquía) despertó para diversos emperadores, especialmente romanos. Fundada en el siglo X a.C. por Androclo, hijo de Codro, rey de Atenas, fue cuna del filósofo Heráclito y del geógrafo Artemidoro. Alcanzaría la cima de su apogeo demográfico, comercial y cultural en los siglos I y II d.C. Entonces, con más de 200.000 habitantes, el emperador romano Augusto la reconoció capital de Asia Menor, distinción reforzada por la importancia de su puerto en el mar Egeo.

Alejandro Magno, emperador macedonio, precedió a Augusto siglos antes en dedicación de esfuerzos a la ciudad, correspondiendo a algunas de sus exigencias, al tiempo que aumentaba los dominios de su imperio por Asia. Impulsó, por ejemplo, la reconstrucción del templo de la diosa Artemisa, devastado por un incendio. Era no sólo la meca de millares de peregrinos, también una joya arquitectónica helenística, encumbrada entre las siete maravillas de la antigüedad.

Calle Curetes, importante vía con pavimento de mármol de la época que une la puerta de Hércules con la biblioteca de Celso en la antigua Éfeso / A.M.

Calle Curetes, importante vía con pavimento de mármol de la época que une la puerta de Hércules con la biblioteca de Celso en la antigua Éfeso / A.M.

Hoy apenas quedan vestigios de aquel santuario. Guerras, terremotos y saqueos pusieron fin a su existencia. No obstante, algunas de aquellas columnas del templo sagrado lograron ser rescatadas para sumarlas a la basílica de Santa Sofía en Estambul y a la exposición del Museo Británico de Londres.

Y otra continúa, aunque mutilada, en su lugar primitivo como muda superviviente de un tiempo glorioso.

Pese a los avatares naturales, seísmos, conflictos bélicos y epidemias, además de cierta indolencia de la población, que acabaron con la ciudad, queda para la historia que Éfeso ha constituido hasta hoy un faro permanente de la cultura y arqueología greco-romana.

Cultura y progreso alentados en su momento por Augusto, Justiniano, Adriano, Marco Aurelio, Trajano y Domiciano, entre otros emperadores. Todos ellos marcaron su huella en el enclave. Unos, con presencia personal y temporal (Alejandro Magno y Adriano, éste en dos ocasiones). Otros, con políticas que potenciaron su desarrollo económico y artístico.

Las ruinas que hoy presenta la vieja ciudad bíblica, multitud de monumentos aún en pie, son valorados como un imponente museo al aire libre.

No en vano, desde el año 2015 su complejo arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

TURISMO EN ASCENSO

Las obras de rehabilitación, varias con asesoramiento y financiación de entidades públicas y privadas europeas (perceptibles en concreto las de Italia y Austria), siguen propiciando paralelamente la creciente riada turística a Éfeso.

Turquía espera alcanzar en 2025 la cifra de 65 millones de visitantes. Europeos, rusos y árabes lideran el ranking de turistas. La afluencia de holandeses y franceses cayó en picado a raíz de los desencuentros de sus gobiernos con Erdogan, presidente turco. El número de españoles es significativo. Alrededor de 150.000 arribaron el año pasado al país otomano.

Frente a Estambul y Capadocia, Éfeso rivaliza como destino no menos atractivo. Superará previsiblemente el millón seiscientas mil visitas este año. Muchos de los turistas no resisten la tentación de entrar en un recinto cubierto, donde se proyecta la recreación audiovisual de su historia. El público desfila por tres salas en tiempo récord, mientras es informado con agilidad e imágenes espectaculares. Entre otros detalles no menores, asisten a la creación virtual del nacimiento de Éfeso, ligado al poderoso vínculo con la diosa Artemisa y su templo, referente arquitectónico universal.

La estructura del tabernáculo de la diosa era soportada por “127 columnas de mármol del orden jónico, y cada una medía algo más de dieciocho metros de altura. El altar fue adornado con esculturas magistrales de Praxiteles. Sucesivos imperios, el persa, el macedonio y el romano, veneraron su santidad y enriquecieron su esplendor”, escribió Edward Gibbon en su “Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano”.

Por otro lado, el profesor canario Fernando Hernández Guarch, en sus “Notas de viajes por países del Islam”, editadas en 2013, destaca que el mismo espacio sagrado “fue más grande que el Partenón de Atenas” y que Éfeso “es quizá la ciudad greco-romana mejor conservada en la que podemos admirar el estadio, el odeón y la fachada de la biblioteca de Celso, entre otros monumentos de interés”.

GERMEN DEL CRISTIANISMO

El papa León XIV en su primera salida al exterior acaba de visitar Turquía, con escala en Ankara, Izmik y Estambul. Un gesto de la máxima autoridad de la Iglesia católica al territorio en el que germinó la semilla del cristianismo, tras la muerte de Jesús.

Siendo la capital de Asia Menor, Éfeso acogió durante tres años la catequesis de Saulo de Tarso (San Pablo) a las primeras comunidades de creyentes, periodo que compartió con Lucas Evangelista a partir del año 53 d.C. Ambos arribarían poco tiempo después de hacerlo Juan Evangelista, que acompañaba a María, la madre de Jesús. Bien es cierto que no todos los historiadores están de acuerdo en este apunte segundo, respecto a la coincidencia física de la totalidad de los personajes en la misma ciudad.

En los años 431 y 499 los efesios alojaron dos concilios ecuménicos en su capital. El primero para condenar el nestorianismo, y el segundo para aprobar el monofisismo (Cristo con una sola naturaleza, divina), pronunciamiento rechazado por la Iglesia de Roma.

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA

Grupo de turistas españoles delante de la biblioteca de Celso / A.M.

Grupo de turistas españoles delante de la biblioteca de Celso / A.M.

En Éfeso coincidió recientemente un grupo de una treintena de españoles, integrado por canarios, madrileños, andaluces, vascos y catalanes. Docentes, sanitarios, ingenieros, amas de casa, etc. Juntos posaron ante la biblioteca de Celso y en otros lugares.

Construida en el siglo II de la dominación romana, la biblioteca custodió doce mil “rollos”. Fue la tercera del mundo de la época, por detrás de la abierta en Alejandría y en Pérgamo, recordó a los turistas españoles su guía, Mustafá Ata, antiguo alumno del Liceo francés de Estambul y de la universidad de La Sorbona en París.

De nacionalidad turca y con ascendencia greco-sudanesa, Ata se reveló como profesional con perfil propio, singular, conocedor en profundidad de la historia de su país hasta el devenir actual. Destilaba información con generosidad y opiniones personales, aderezadas con chascarrillos, exentos de prejuicios. Provocaría en más de una ocasión la carcajada del auditorio al acabar una de sus peroratas turísticas.

Vuelto a la seriedad, en el repaso a los personajes de su país declararía siempre su predilección por la figura de Attatürk, fundador y primer presidente de la República turca en 1923, para poner el acento en la proclamación del laicismo del Estado como uno de sus grandes méritos como estadista.

INVOLUCION LAICA

En el tour que les llevó también por Hierápolis, Esmirna, Estambul, Konya y Capadocia, además de Éfeso, algunos de los españoles del mismo grupo constataron precisamente síntomas de cierta involución del laicismo que la estadística oficial no desmiente. El presupuesto para el Ministerio de Asuntos Religiosos ha experimentado un incremento notorio con partidas que mejoran las nóminas de los imanes y favorecen la multiplicación de nuevas mezquitas en territorio turco.

Las cifras confirman que el alineamiento activo de Erdogan y su gobierno con el Islam es indeclinable y firme. Sus adversarios no descartan que por esta senda política habrá un momento en que el Ministerio de Asuntos Religiosos de Turquía iguale en gastos los presupuestos de la Educación y Sanidad públicas.

La comunidad judía de Estambul no tiene fácil la convivencia en un clima de tensión agudizado por la destrucción de Gaza. En semejante contexto resultaba elocuente uno de los carteles que lucía en la puerta de un local comercial del barrio judío: “El problema no es el islam, no es el cristianismo, no es el judaísmo. El problema es el sionismo”, rezaba en inglés.

Un aviso que pretendía quizás animar a la reflexión, aunque de dudosa efectividad en la clase dirigente. En contraste con posiciones diplomáticas equilibradas de otros gobernantes de la zona en este asunto, el presidente turco Erdogan fue de los más beligerantes a la hora de condenar exclusivamente a Israel, y mostrar su plena solidaridad con los palestinos de Gaza.

MALESTAR Y DETERIORO

El malestar ciudadano, avivado por el deterioro de la economía turca (la inflación elevada al 32,9 por ciento en noviembre) se manifiesta a veces sin reticencias y con mordacidad, pese al riesgo de ser reprimido por un poder que aspira a perpetuarse. Espoleado por la curiosidad y las dudas con una manada de aves que frecuenta los parques urbanos, el turista interroga a un nativo de Capadocia. Aclara éste que son cuervos, aunque de color distinto al negro de los habituales en occidente. En todo caso, pertenecen ambos a los denominados córvidos. “Aves muy inteligentes” subraya el anciano turco consultado. “Por supuesto, son bastante más inteligentes que los votantes de Erdogan”, añade con una sonrisa pícara.

Sin embargo, no parece que los cuervos abunden tanto como los gatos, especie animal que goza de una permisividad y afecto general entre la población. Alguno fue observado incluso durmiendo plácidamente a la hora de la siesta en el expositor de una concurrida librería del centro de Estambul.

Anécdotas y disquisiciones al margen, la experiencia de una visita a Turquía, con máxima dedicación a su histórico legado imperial donde sobresale Éfeso, sería rentabilizada como un baño de inmenso conocimiento y reencuentro con la admirable arquitectura y las artes del mundo clásico. Induce a comprender a Tito Livio, cuando ya atribuía a la Antigüedad “el privilegio de hacer intervenir a los dioses en el nacimiento de sus pueblos, con el fin de imprimir en ellos un carácter más augusto”.

*Publicado en La Provincia

La vida se truncó para Roberto en el momento que se encontraba afanado con dos objetivos de divulgación científica: la próxima edición del Eurocast en febrero de 2026, y un posible libro sobre la Inteligencia Artificial.

Roberto Moreno tenía una curiosidad y afán de conocimientos ausente de limites.

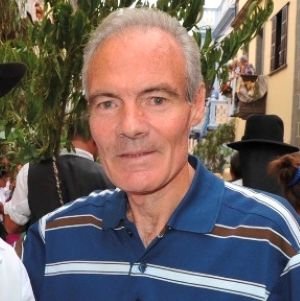

Foto: Roberto Moreno. La curiosidad y afán de conocimientos de Roberto Moreno Díaz (Gáldar, septiembre 1939-Las Palmas de Gran Canaria, diciembre 2025) no tenía limites. Le llevaron siempre más allá de lo que mostraban los libros de su infancia y adolescencia. Para una altura de miras con vocación investigadora como la que acreditó tempranamente, la didáctica escolar y la siguiente le ayudaron, pero no colmaban suficientemente el deseo suyo permanente de ir más allá en sabiduría científica, pese a que la mayor parte de las asignaturas le depararon abundantes resultados satisfactorios.

Foto: Roberto Moreno. La curiosidad y afán de conocimientos de Roberto Moreno Díaz (Gáldar, septiembre 1939-Las Palmas de Gran Canaria, diciembre 2025) no tenía limites. Le llevaron siempre más allá de lo que mostraban los libros de su infancia y adolescencia. Para una altura de miras con vocación investigadora como la que acreditó tempranamente, la didáctica escolar y la siguiente le ayudaron, pero no colmaban suficientemente el deseo suyo permanente de ir más allá en sabiduría científica, pese a que la mayor parte de las asignaturas le depararon abundantes resultados satisfactorios.

Obtuvo un caudal de calificaciones que oscilaban entre sobresalientes y matrículas de honor a lo largo de su trayectoria estudiantil (encadenando becas), en especial durante su etapa universitaria en Madrid, antes de acabar doctorándose en ingeniería.

Vino al mundo Roberto cinco meses después del final de la guerra civil española, marcado como el menor de once hermanos en el seno de una familia galdense de condición humilde, que lo educó en el valor del esfuerzo, la sencillez y la solidaridad. Y se ha ido el día de Navidad de este 2025 a las nueve de la mañana en el Hospital Dr. Negrín, donde había ingresado menos de veinticuatro antes por una indisposición repentina, la tarde anterior.

Por expreso deseo suyo previo, se restringieron al máximo las exequias tradicionales de un duelo, antes de ser incinerado a las 14:00 h. del pasado viernes en un tanatorio de la capital grancanaria, donde se había personado un grupo reducido de amigos cercanos y familiares directos, como su viuda Mayte Alonso García, y los hijos Roberto, Cristina, Arminda, Pilar y Ricardo, fruto del primer matrimonio con Arminda Díaz.

Todos estos han acordado tramitar el posible vertido de sus cenizas al mar de Sardina del Norte, localidad por la que Roberto expresaba nostalgia, particularmente cuando sufría problemas de salud. “Deseando estoy darme un garbeo por mi playa, que tantos buenos recuerdos me trae. Dedicaría mi devoción a un buen sargo o sama”, “whasapeó” a su amigo y firmante de este texto, en febrero.

Foto: Año 1968. Roberto Moreno, segundo por la derecha de pie, con otros científicos del MIT estadounidense (Año 1968. Roberto Moreno, segundo por la derecha de pie, con otros científicos del MIT estadounidense )

Foto: Año 1968. Roberto Moreno, segundo por la derecha de pie, con otros científicos del MIT estadounidense (Año 1968. Roberto Moreno, segundo por la derecha de pie, con otros científicos del MIT estadounidense )

La vida se truncó para Roberto en el momento que se encontraba afanado con dos objetivos de divulgación científica: la próxima edición del Eurocast en febrero de 2026, y un posible libro sobre la Inteligencia Artificial. No en vano para el evento primero, el Congreso Internacional sobre Teoría de Sistemas y Computadores, que congrega bianualmente a más de un centenar de ingenieros de diversas partes del mundo en el Museo Elder de Las Palmas, se han recibido ya unas doscientas comunicaciones o ponencias, cifra récord que devuelve el certamen a los niveles de prepandemia. Tras la desaparición del científico galdense, es probable que Alexis Quesada, profesor de Ingeniería en la ULPGC y estrecho colaborador de Roberto, sea quien asuma la coordinación organizativa de la próxima cita.

Simultáneamente, antes de su fallecimiento el Premio Canarias de Investigación 1985 no ocultaba su inquietud con las informaciones respecto a la IA. Contrariado con las múltiples “necedades” que escuchaba o leía a diario sobre la Inteligencia Artificial y sus efectos en la sociedad, se mostró predispuesto a publicar veinte folios con un riguroso análisis, según confió a su amigo Maximiano Trapero en el transcurso de un almuerzo reciente. Ambos compartieron la iniciativa, incluyendo la sugerencia de transformarla en un libro divulgativo de fácil comprensión para el gran público, pasándola por el filtro de un periodista profesional para “traducir” tecnicismos que dificultarían su interpretación.

Cabe recordar hoy que en asuntos tecnológicos, su especialidad era la Cibernética, tanto las ideas como las respuestas de Roberto Moreno eran a menudo claras y contundentes. Como en sus manifestaciones sobre cualquiera otra materia. “Las nuevas tecnologías no dominan nada, dominan los poderosos que las utilizan a su antojo para cambiar los ideales del resto de la Humanidad”, nos dijo en el curso de una entrevista publicada en LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas en junio de 2018.

Aquel diálogo sincero, desde la independencia y libertad que le concedía la condición de profesor emérito, dejó más perlas de su talento y experiencia. Al aludir a su integración en Estados Unidos durante la década de los años 60 del pasado siglo como investigador en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), centro adscrito entonces a la NASA para enviar el primer hombre a la Luna, Roberto sostuvo que “en EE.UU conviven paradójicamente la justicia con las mayores injusticias, y el máximo saber con la más absoluta ignorancia”. Agregaría que una sociedad justa y avanzada “se logra solo con una buena educación para todos desde la más tierna infancia, que no existe aquí, ni en Norteamérica”.

Foto: Roberto Moreno, con su otra pasión, la pintura, en 2018

Foto: Roberto Moreno, con su otra pasión, la pintura, en 2018

Independientemente de su pasión inequívoca por la Ciencia y la Investigación, nuestro personaje canario nunca dejó de disfrutar de sus aficiones culturales. No se perdía los conciertos del Festival de Música de Canarias, mientras su salud lo permitía. El alemán Johann Sebastian Bach era su compositor favorito, aunque tampoco desdeñaba a otros músicos de igual renombre, encuadrados en el barroco.

Una vez jubilado, fue asiduo practicante de la natación y caminatas diarias de un extremo a otro de la capital grancanaria. Su incursión con la pintura llenó muchas de sus horas en el taller del domicilio en la calle Venegas. Ofreció exposiciones, fundamentalmente retratos de amigos y figuras públicas, en salas de la ULPGC, Gáldar y Firgas, entre otros lugares. Suscribía que el arte universal es como “una vía de comunicación simbólica del alto nivel entre humanos, que no necesita intérpretes”.

Conservaba su proverbial humor incluso en momentos que su salud se resentía después de una de esas exposiciones, confesándonos que había “caído bajos los efectos del carnet de identidad. Me cansa casi todo, dolores, contracturas musculares…Voy, pero sigo viniendo”. Recurría inmediatamente a los sabios consejos de sus grandes amigos médicos, Pedro Betancor y Arturo Gómez, aunque este último no dejaba de censurar el déficit tremendo que perdura en la Sanidad pública en cuanto a fisioterapeutas especializados para Gerontología.

Sebastián López García, cronista oficial de la ciudad de los Guanartemes, además de director del Aula de Humanidades y Sociales Celso Martín de Guzmán, y de la Escuela Roberto Moreno Díaz de la ULPGC, como conocedor a fondo del itinerario del destacado científico e hijo predilecto de Gáldar 1988, pone su rúbrica a este perfil asegurando que “Roberto ha sido un canario y galdense ejemplar, de sonrisa perenne y buen humor a flor de piel que nunca olvidó su origen. Un científico que con alma de artista hizo de la pintura un gesto generoso retratando a sus amistades, motivo por el que le recordaremos siempre con cariño y admiración”.

* Publicado en La Provincia el 29.12.25

“Nuestros centros suman hoy más de tres mil alumnos solo en Gran Canaria”

*El obispo Mazuelos preside la apertura de actos con motivo de la coronación de María Auxiliadora en mayo de 2026, un siglo después de su llegada

La congregación religiosa de Don Bosco presentó este fin de semana el cartel anunciador de la coronación canónica de la imagen de su patrona, María Auxiliadora, que tendrá lugar el próximo año, coincidiendo con el centenario de su llegada a Las Palmas de Gran Canaria. Un día antes de la apertura y mostrarse el cartel, el director del colegio salesiano Sagrado Corazón de la capital grancanaria, José Antonio Perdigones, valoró en una entrevista la trascendencia del evento, así como la fortaleza y vigencia del mensaje del fundador italiano en Canarias y en una gran parte del mundo.

¿Qué estímulos ofrece para sus creyentes la coronación canónica de María Auxiliadora en 2026, con un preámbulo presidido por el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría?

Es una gran alegría para todos los devotos de María Auxiliadora, y un reconocimiento eclesiástico de la importancia y devoción que irradia esta imagen. La coronación canónica es uno de los Ritos litúrgicos católicos, instituido en el siglo XVII e incorporado en el siglo XIX a la liturgia romana, usado para resaltar la devoción por una advocación mariana y consiste en la imposición de una corona o coronas al icono o imagen escogida. Podemos pensar que la coronación canónica no es más que una celebración multitudinaria en torno a una imagen de la Santísima Virgen en la que el obispo pone sobre las sienes de la imagen de María Santísima la corona que le ofrece su pueblo. Pero eso es simplemente un momento de todo lo que es una coronación. Es un proceso en el que hay que demostrar que una imagen concreta recibe un culto multisecular, Demostrado esto, la autoridad eclesiástica determina coronarla.

La efeméride se hace coincidir en mayo 2026 con el centenario de la llegada de la imagen de Auxiliadora por vez primera a Canarias. ¿Qué factores y personajes promovieron su venida a Las Palmas?

El primer factor es la arribada de los primeros salesianos a Las Palmas de Gran Canaria, el 8 de diciembre de 1923. Fruto de la generosidad de don Alejandro Hidalgo y del interés de algunas personas más. Desde el primer momento se inculcó la devoción a María Auxiliadora. Fecha clave sería el 26 de mayo de 1926, con el desembarco en el Puerto de la Luz de la imagen de María Auxiliadora, procedente de Barcelona. Era obra de los afamados talleres de carpintería de Salesianos-Sarriá. Don Ignacio Plá y Faura, salesiano coadjutor, escribía entusiasmado: «¡Día magno! Hoy se desembaló la imagen de María Auxiliadora, que vino sin novedad. Es hermosísima; le tocamos la marcha real. Estuvo don Alejandro Hidalgo. Conmovido fue el primero en besarle el pie».

Entre los detalles para el evento litúrgico-social de la apertura se apunta el cartel anunciador, obra del artista Juan Manuel Ayala Pérez

Juan Manuel Ayala es un pintor cordobés. Un artista vinculado estrechamente al arte sacro y a la espiritualidad cristiana. Conocido por su estilo inconfundible, heredero de la tradición de los grandes maestros antiguos, con ecos del Renacimiento y de la pintura flamenca, especialmente en la delicadeza de los rostros y en la riqueza de los detalles. Concibe la pintura como un camino espiritual, un servicio silencioso a la belleza y a la fe del pueblo. Vamos a tener la dicha de contemplar una creación suya que, una vez más, pone el arte al servicio de la devoción, la fe y la historia viva de nuestro pueblo.

También el himno de la coronación, con letra confiada a José Luis Yánez, cronista oficial de Teror, y la música a Eduardo Purriños

También el himno de la coronación, con letra confiada a José Luis Yánez, cronista oficial de Teror, y la música a Eduardo Purriños

A la hora de pensar en una persona que pudiera escribir la letra del himno de la coronación, queríamos que fuera una persona que supiera transmitir sus sentimientos de devoción a la Virgen, y que a la vez conectara con todos aquellos que la leyeran y la cantaran. Pensamos en José Luis por su gran devoción a la Virgen, conocedor de la historia de los salesianos en Teror, y de Canarias en general. Y junto a la letra, tenía que ir la música. Por esto nos fijamos en Eduardo Purriños, estudiante del Conservatorio Superior de Música. Sabíamos que iba a saber responder a lo que se le pedía.

Parece que no es menos importante el anuncio en el mismo acto de un proyecto solidario. ¿Quiénes serán los beneficiados y cómo se articulará?

Los beneficiados serán los niños y jóvenes refugiados de la Escuela Ángeles de Paz en Líbano. Con este proyecto pretendemos atender a la infancia y juventud, sobre todo, desplazada de Irak y Siria con sus familias, víctimas de los conflictos en sus respectivos países, y que vive temporalmente en el Líbano. Los salesianos en el país árabe tratan regularmente con los segmentos más vulnerables de la población libanesa.

Comprobada la fuerte presencia de la educación salesiana en Canarias, cabe preguntarle, no obstante, si ha perdido adeptos por el crecimiento del laicismo

Pienso que no. Pero no se puede obviar la realidad religiosa. Una de las características de la educación salesiana es que siempre ha intentado responder a los signos de los tiempos, siendo fieles a los elementos fundamentales. El carisma de San Juan Bosco encaja perfectamente en las distintas culturas, y da respuesta. Basta ver cómo la obra salesiana está presente en 134 países, en los cinco continentes.

En España cuentan con numerosas obras educativas y evangelizadoras al servicio de niños, adolescentes y jóvenes. Las dos provincias salesianas cuentan con un total de 95 escuelas, en las que se forman más de 81.000 estudiantes, acompañados por alrededor de 6.000 profesores.

El buque insignia de nuestra enseñanza es la Formación Profesional. A los 55 centros de FP acuden unos 18.000 alumnos para aprender un oficio gracias a la labor de más de 2.000 docentes. Además, con más de 300 proyectos en marcha, las 58 plataformas sociales de los Salesianos ofrecen oportunidades para la promoción social y laboral a más de 44.000 destinatarios, apoyados por unos 2.100 educadores y colaboradores.

En la isla de Gran Canaria contamos con la presencia del colegio salesiano en Las Palmas con 1.200 alumnos (Medalla de oro de la ciudad en el 2023). Cabe sumar igualmente los cuatro centros de salesianas en Telde, Árbol Bonito, Guanarteme y Tomás Morales, con más de 2000 alumnos. Y hay añadirles los proyectos sociales que las salesianas tienen en El Polvorín, atendiendo a un gran número de niños y jóvenes.

*Publicado en La Provincia el 13.12.25

La longevidad se ha puesto de moda y en estos tiempos no se habla de otra cosa más que de vivir sanos 120 años y nadie se podía imaginar que en España alrededor de 20.000 personas pasen ya de los 100 años

De gran valor son las historias reales con información médica del profundo estudio que viene realizando el afamado doctor Manuel de la Peña, médico experto de renombre mundial y gurú de la longevidad

En esta ocasión, se trata de Lucio Fernández Cortijo, natural de Cáceres, que nació el 15 de febrero de 1.919 y que en la entrevista clínica que le realizó el doctor De la Peña hace unos días pudo constatar que conserva plenas facultades mentales, una memoria envidiable, tiene gran movilidad, y su tensión arterial y colesterol perfectamente controlados, su corazón late en ritmo sinusal, es decir, no hay latidos irregulares ni arritmias y, por todo ello, no tiene riesgo de sufrir un infarto ni un ictus. No fuma ni bebe alcohol.

A los 90 años le operaron de una hernia inguinal y a los 105 años superó una anemia ferropénica severa (falta de hierro), que le producía fatiga extrema y debilidad, según afirma el afamado doctor.

A Lucio siempre le ha encantado realizar largas caminatas por el monte, hacer una comida a base de hortalizas, verduras y productos frescos del campo de Extremadura. Siempre ha sentido una gran pasión por la caza, tanto de perdiz como la caza mayor, algo que empezó para darles de comer a su propia familia y a las personas necesitadas de su entorno. Repartía las piezas de caza que abatía entre sus vecinos. Una obligación que se convirtió en su verdadera afición y donde es muy conocido por su participación en muchas monterías de Cáceres.

Para Lucio un día de caza en la sierra es su esencia vital, ya que le permitía sentir de cerca a las personas, al monte y a los animales, Le ocurre lo mismo con la pesca, que ha practicado mucho.

Recuerda muy bien que en la Guerra Civil pasó mucha hambre y sed, hasta tal punto que bebía de la lluvia cuando podía. Y se pasaba el día con el traje de agua puesto.

Es viudo de Patricia Cerezo, con la que estuvo casado durante 70 años, con la que tuvo tres hijos: Chencha, José y Florencia, esta última fallecida por cáncer de mama a los 57 años. Tiene cinco nietos y ocho bisnietos.

Lucio se ha convertido en uno de los vecinos más queridos de su municipio y ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el premio de la revista Caza de Extremadura.

En su visita, De la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el Cardenal Angelo Acerbi, que cumplió hace unos días 100 años acompañado del doctor.

Es admirable que el doctor Manuel de la Peña este divulgando en todos los foros donde le invitan que la edad es simplemente una barrera mental, ya que cumplir años no es un obstáculo para curarse ni operarse ni mucho menos para cumplir tus sueños. De hecho, Servando Palacín de 109 años, arropado por el doctor , se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos, que Dolores Buitrago a los 110 años “le cantó al doctor de la Peña melodiosas coplas”, que Crescencia Galán con 110 años le dijo que “cuando tiene un día malo lo saca a flote” y realiza una tabla de ejercicios de 20 minutos a día y que Engraciano a sus 110 años superó un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín. Unas historias reales llenas de ternura que se han hecho virales en las redes sociales de Manuel de la Peña, donde sus redes han alcanzado millones de visualizaciones

En este sentido este doctor, cum laude en medicina, considera despectivo y muy feo hablar de viejos/as o ancianos/as, motivo por el cual en su libro promueve dejar de usar estas palabras y sustituirlas por persona longeva ya que este trato genera igualdad y respeto.

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, “Guía para vivir sanos 120 años”, un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.

Manuel Marchena

Manuel Marchena

“El avance tecnológico debe estar al servicio de la paz, la convivencia y la justicia”

“Mejora las posibilidades de bienestar, pero en ningún caso imitará la sabiduría del corazón”

El magistrado canario del Tribunal Supremo se registra como socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

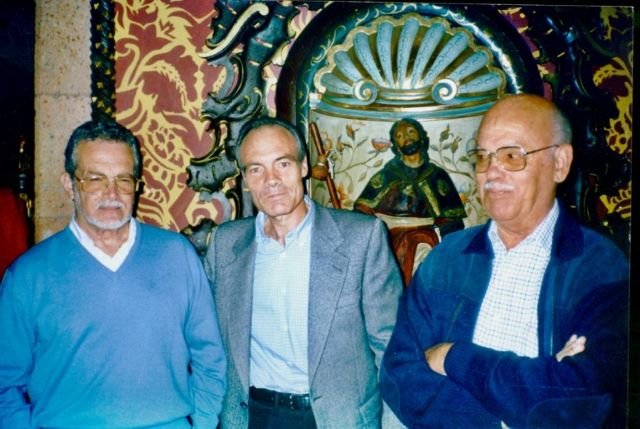

Pese a los riesgos que comporta el último avance tecnológico para la Humanidad, la IA (Inteligencia Artificial) “debe estar al servicio de la paz, la convivencia y la justicia”. Fue el mensaje final con el que concluyó el magistrado canario del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, su disertación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el viernes.

El jurista ofreció una lección magistral sobre los progresos y riesgos a los que se enfrenta la sociedad actual y futura con la IA, que requieren a la vez confianza y prevención.

Con estilo oratorio fluido y ameno, prescindiendo de apuntes y acreditando una memoria prodigiosa con citas científicas y argumentos de personajes autorizados en la materia, fue desgranando reflexiones y razonamientos que contribuyeron a mantener el máximo interés de un auditorio heterogéneo por un tema, considerado a priori excesivamente técnico.

Algunos chispazos de la socarronería canaria del conferenciante en determinados momentos ayudaron también a digerir con facilidad la desbordante información con que regalaba los oídos de los presentes.

Manuel Marchena, tras su conferencia, junto a José J. Díaz de Aguilar y Francisco Reyes, en la sede de la Económica de Amigos del País

Manuel Marchena, tras su conferencia, junto a José J. Díaz de Aguilar y Francisco Reyes, en la sede de la Económica de Amigos del País

La IA mejora las posibilidades de bienestar de la gente, “pero en ningún caso podrá imitar la sabiduría del corazón”, advirtió Manuel Marchena en un pasaje de su exposición, evocando una referencia del papa Francisco. Mostró además algunas certezas: “Vamos hacia una sociedad radicalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora”. Y ante este cambio absolutamente inédito, defiende reaccionar frente a la indolencia colectiva. Anticipa un vuelco que destruirá la mano de obra humana en casi todos los sectores de producción y será sustituida por las invenciones tecnológicas. Ocurrirá en la industria, en el sector servicios, en la agricultura, en la medicina, en la justicia, en la comunicación, etc. No se limitó a enumerarlos, sino que ilustró con algunos ejemplos elocuentes que ya se han constatado en varios campos de tales actividades.

El título de su charla “La IA, la ola que viene” se inspiró literalmente en la obra del investigador británico Mustafá Suleyman, CEO de Microsoft, cuya lectura recomienda a todos, inquietos o no, con esta cuestión. Pone sobre el tapete interrogantes en torno a tecnología y poder, el gran dilema del siglo XXI. “Si quieres entender el auge de la Inteligencia Artificial, este es el mejor texto”, había anotado por su parte Bill Gates, también públicamente, en distinta ocasión.

Manuel Marchena no ocultó su zozobra con el volumen de información que acumulan los algoritmos, de manera que conducen a una esclavitud y sitúan a las personas en condiciones de inferioridad. Análisis que le permite deducir que se camina a una sociedad robotizada e infantilizada.

No obstante, expresó su confianza igualmente en la aparición de iniciativas públicas y privadas con recursos que aminoren o aborten los peligros que acechan a la sociedad en esta situación novedosa, y prevalezcan tan sólo las ventajas tecnológicas e innovadoras.

Perfil jesuítico

En la presentación inicial, Francisco Reyes Reyes, integrante de la junta de gobierno de la Económica de Amigos del País de Gran Canaria y ex miembro del Consejo Consultivo de Canarias, tras décadas como técnico jurídico del Cabildo Insular en la comisión de Recursos Hidráulicos, trazó un perfil del conferenciante haciendo hincapié en su formación, primero en el colegio de los Jesuitas de Las Palmas, y posteriormente en la universidad de Deusto para licenciarse en Derecho, donde obtuvo el grado de doctor, siendo años después honoris causa por la CEU de Sevilla.

Tras su actividad en el cuerpo de fiscales desde 1985, ascendió a magistrado del Supremo en 2007, donde presidió la Sala Segunda de lo Penal desde 2014 a 2024, periodo en el que le tocó juzgar a los dirigentes del conocido como “Procés” catalán.

Considera Francisco Reyes “un gran valor añadido” en el curriculum de Marchena que declinara en su momento presidir tanto el Tribunal Supremo como el Consejo General del Poder Judicial.

Antes de dar paso a la charla, José Joaquín Díaz de Aguilar, presidente de la Económica, compartió con todos su satisfacción por la presencia de Manuel Marchena, y por el hecho de que éste ya había formalizado este mes su inscripción como socio numerario de la RSEAPGC, liderada en tiempos pretéritos por el historiador José de Viera y Clavijo.

La Universidad de Las Palmas impone la medalla de oro al profesor Juan Antonio Peña por su labor profesional durante décadas en la Escuela de Ingeniería Industrial

Lluís Serra, rector de la ULPGC: “Su magisterio y su compromiso seguirán siendo un referente para todos”

Después de más de tres décadas como docente en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial y director de la Residencia Universitaria, el profesor Juan Antonio Peña (Teror, enero 1950), recibe la medalla de oro de la Universidad de Las Palmas.

Especializado en la asignatura de Termodinámica, perteneció a una de las primeras generaciones de ingenieros industriales doctorados en la misma universidad de Las Palmas. Distintos trabajos suyos de investigación química fueron reproducidos en publicaciones científicas de EE.UU, Inglaterra, Canadá, Argentina, Japón, India, Holanda y Francia.

Pilotó numerosas tesis doctorales y dirección de proyectos de fin de carrera, y fue reconocido en cuatro ocasiones como mejor profesor del área técnica de la ULPGC. Ingresó en la Real Sociedad Española de Química, Asociación Española de Científicos y en la Sociedad Portuguesa de Química.

Juan Antonio Peña, antiguo profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial

Juan Antonio Peña, antiguo profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial

El acto de entrega de la medalla de oro al docente grancanario, que coincide con su setenta y cinco aniversario, se enmarca en la apertura solemne del curso académico 2025/2026 en el Paraninfo de la universidad de Las Palmas, el miércoles día 17 de septiembre.

En vísperas de la cita, cobraron actualidad los elogios de compañeros y alumnos a Juan Antonio Peña por su estilo singular, habiendo dejado una huella imborrable en la enseñanza superior de Ingeniería. El reconocimiento es unánime acerca de la dimensión humana que proyectaba con sus alumnos, en paralelo a la estricta instrucción de la enseñanza. Ejercía ambas facetas con tal acierto que sería elegido sucesivamente padrino de diversas promociones, año tras año. Después de retirado, todavía llegaron a proponerle de nuevo ese mismo honor.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, no oculta su admiración por este antiguo profesor, al tiempo que argumenta la decisión para premiar su esfuerzo: “Su magisterio, su compromiso con la Escuela de Ingenieros Industriales, con nuestras residencias universitarias, y su ejemplo humano seguirán siendo un referente para toda la comunidad universitaria”.

Evoca y subraya también experiencias conjuntas en el pasado: “Es un honor rendir homenaje a alguien como Juan Antonio Peña, con quien participé en proyectos, sueños y amistad sincera, desde hace casi tres décadas”. Curiosamente “este reconocimiento justo y emotivo –afirma el rector- se encuadra además en la celebración del 45 aniversario de la Politécnica de Las Palmas, aplazada el pasado año a causa de la DANA”.

Por otro lado, el profesor José Regidor desvela que durante su etapa como rector de la ULPGC “tuve la oportunidad de contar con la estrecha colaboración de Juan Antonio particularmente en la atención del estudiantado. Demostró constantemente una eficaz cooperación con su trabajo de coordinador de la residencia universitaria”. Y agrega que sobresalió “por su profesionalidad, respeto y generosidad en su labor docente e investigadora en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial”. A modo de resumen concluye certificando su enorme satisfacción por la medalla de oro de la Universidad que recibirá en breve.

TESTIMONIOS DE AFECTO

Con motivo de la jubilación del homenajeado en 2012, precipitada por un problema de salud, se produjo una multitud de testimonios de afecto por parte de estudiantes y colegas. “Fue siempre un modelo de docencia y decencia”, opinaron algunos de los presentes.

No exageraban. El profesor desplegaba el celo profesional con sus alumnos más allá de una pedagogía fría o distante. “La palabra que mejor me define y por la que he luchado es humanidad. Por muchos conocimientos que tengas, ante todo hay que ser humano. Mi filosofía es intentar la solución de problemas y no crearlos. Bastantes tienen los chicos en su vida como para ocasionarles yo otros más con mi asignatura”, explicó elocuentemente a María Jesús Hernández, en una amplia entrevista para LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas.

Nunca concibió la docencia sin humanidad: “Sería como aprender por internet”. Aleccionaba con espíritu humilde en su gremio a impartir sin olvidar que el alumno es una “persona humana”, alguien que siente y padece, animando al enseñante a buscar con afán metodologías y medios adecuados para que le entiendan. “No se trata de colocarle un rollo y mandarlo a la bibliografía”, advirtió más de una vez.

PREDILECTO Y RENACENTISTA

Juan Antonio Peña se orientó pronto hacia la actividad docente en la Universidad, tras un breve periodo inicial como diseñador de proyectos, “que no era lo mío”. No quería seguir haciendo cálculos “sino colaborando, echando una mano a la gente joven. Esto fue determinante para inclinarme por la enseñanza”.

En el adiós al centro en 2012, una representación de su alumnado enfatizaba que no sólo les enseñó Termodinámica, “también a ser mejores personas. Era un ejemplo de vida personal y profesional, y es como el buen vino, que con el paso del tiempo mejora su calidad y no se convierte en vinagre”.

Cuatro años más tarde, en 2016, el ayuntamiento de Teror, su villa natal, presidido por el alcalde socialista Gonzalo Ortega, le concedió el título de hijo predilecto. “En realidad la corporación no tenía más remedio que distinguir a Peña”, publicó entonces LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas con la firma de Juanjo Jiménez, también terorense. Anotó igualmente el periodista que el homenajeado era “un señor con curriculum renacentista, tan abultado en lo académico como en lo parrandero. Capaz de desgranar con facilidad pasmosa la entropía de los sólidos cristalinos puros del tercer principio de la Termodinámica, como de tocar el triángulo en el grupo que formó allá por los años 70 con el coñón nombre de Los Roneros”.

Aún le quedaría tiempo para volcarse en el deporte y fundar un equipo de baloncesto integrado en la liga insular, organizar competiciones de fútbol, balonmano y tenis. Muy propio de un destacado antiguo alumno de los Salesianos de Teror, hijo de Florencia Quintana Rodríguez y Antonio Peña Rivero, anfitrión éste como alcalde cuando el presidente Adolfo Suárez visitó la villa mariana en los años 70 del siglo pasado. En público y en privado, Juan Antonio Peña ha exteriorizado siempre una eterna gratitud a sus progenitores. “Fueron decisivos en mi educación”, sentencia.

*Artículo publicado en La Provincia

El profesor Suso Quesada, con su pericia fotográfica, pone caras a una tradición cargada de canariedad

“Es el reflejo del amor a lo nuestro y la expresión natural de un sentimiento”

«El origen de la exposición hay que buscarlo en una conversación entre amigos en 2019»

AMADO MORENO

AMADO MORENO

En vísperas de la 214 edición anual de las Marías, tradicional fiesta guiense que se remonta a 1811, la Casa de la Cultura de la ciudad norteña inauguró una atractiva y original exposición fotográfica a cargo del profesor galdense de Geografía e Historia, Suso Quesada Medina, con una larga trayectoria como docente en La Aldea, Moya, Arucas, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.

El concejal de Cultura, Julián Melián Aguiar, se congratuló con la iniciativa de los Mayordomos de la fiesta con esta muestra y puso en valor el trabajo fotográfico del protagonista y autor de las fotos, que reflejan la sensibilidad popular del evento cada año. Previamente, Nayra Moreno, vicepresidenta de la organización, había dado la bienvenida a esta muestra que contribuye en definitiva a un mayor realce del acontecimiento votivo en torno a la figura de la Virgen y la historia que lo mantiene vivo.

Según Suso Quesada, el origen de la exposición hay que buscarlo en una conversación entre amigos, allá por 2019, en la que también participaban mayordomos de Las Marías. Comentaron la cantidad de fotografías acumuladas en los últimos 22 años de la Rama y la romería de Las Marías.

“Alguien planteó la posibilidad de realizar esta galería de imágenes, y por mi parte, propuse exponer la diversidad de primeros planos que a lo largo de los años he almacenado durante la romería, concretamente el periodo 2011 – 2018. Obedecen a “fotos robadas” que, desde el anonimato, el objetivo me ha permitido capturar gracias al artilugio fotográfico”, matiza.

Suso Quesada, delante de su muestra fotográfica sobre Las Marías/LP-DLP

Suso Quesada, delante de su muestra fotográfica sobre Las Marías/LP-DLP

Subraya que el trabajo que ahora ofrece pretende que “sea el reflejo del amor a lo nuestro, la expresión natural de un sentimiento, para unos religioso, para otros festivo, pero que al fin y al cabo convergen en la pujanza, el cuidado y la protección de eventos culturales como Las Marías. Estoy seguro que a todos nos conmueven por su enorme legado y por su gran significación identitaria”.

Aprovecha este momento para establecer límites entre su vocación por la docencia y su pasión por la fotografía: “Mi actividad profesional, desempeñada en la docencia de la Geografía e Historia durante más de treinta años, siempre estuvo cercana a la afición fotográfica. El aporte fotográfico, videográfico, en definitiva, el soporte audiovisual, siempre estuvo presente en mi desempeño profesional y lo sigue estando, desde que tuve en mis manos aquella primera cámara reflex, una Zenith rusa. Me abrió un mundo lleno de posibilidades en mi vida personal y profesional, aunque lo de la fotografía como arte a mi me queda un poco lejos. Solo pretendo, modestamente, acercarme de la mejor manera que sé al mundo que me rodea en el desempeño mi actividad diaria y a través del medio del que formo parte, junto a un gran equipo de gente amantes de la información cercana a lo nuestro”.

Confiesa que busca un sentimiento en su entrega a la fotografía, una vez retirado del ejercicio docente: “Puedo aproximarme a ser notario de la instantánea que se me ofrece a través del objetivo, esas fotografías que tienen sentido de la oportunidad, por estar ahí en el momento justo, ni antes ni después, aprovechando el instante en que se produce y plasmarlo fotográficamente. Procuro emocionarme, disfrutando con lo que veo, con ese sentimiento, que año a año, veo en la celebración de esta maravillosa fiesta, de fervor, tradición e identidad que para mi son la rama y la romería de Las Marías guiense”.

No descarta nuevas exposiciones con temáticas diferentes en el futuro: “Aunque no me lo he planteado. Tengo la gran suerte de exponer, casi de forma inmediata, los trabajos fotográficos que realizo gracias al portal Infonortedigital y sus redes sociales, donde he volcado más de medio millón de imágenes en los últimos veintidós años”.

La muestra abierta en la Casa de la Cultura de Guía, gracias a la colaboración de ayuntamiento, mayordomos y personas como Geño Aguiar (autor del cartel), Marta García Álvarez, Nicolás Ramírez, Antonio Valencia y María Josefa Monzón, permanecerá abierta hasta final de mes, en horario de las 19.00 a las 21:00 horas.

*Publicado en La Provincia el 07.09.25

Juan F. Serrano Moreno, en una edición guiense de la romería de las Marías/JOSÉ MANUEL VEGA

Juan F. Serrano Moreno, en una edición guiense de la romería de las Marías/JOSÉ MANUEL VEGA

*Los guienses y su comarca lamentan la desaparición del tallista Juan Serrano Moreno

*En 1966 libró al templo parroquial de una catástrofe, tras apagar un fuego surgido en el camarín

*Su duelo en un tanatorio de la capital concentró a lo largo de la jornada a centenares de paisanos

La ciudad grancanaria de Guía y su comarca Norte han sentido hondamente el pasado fin de semana la desaparición de Juan Francisco Serrano Moreno (1942 Guía, 1925 Las Palmas de Gran Canaria). Su duelo en un tanatorio de la capital concentró a lo largo de la jornada a centenares de paisanos, amigos y familiares, mientras una multitud de coronas de flores rodeaban su féretro, antes de la incineración a primera hora de ayer domingo.

Tantos testimonios de afecto y consternación junto a su viuda, Custodia Rodríguez Miranda; hijos, Elena y Alejandro, y nietos, Guillermo y Diego Serrano Artiles, no representaban sorpresa alguna. Juan era un ejemplo de seriedad, nobleza, disciplina y humanismo en sus actuaciones desde muy joven, tras su breve paso educativo por el antiguo centro salesiano y completar su formación en la capital, para iniciarse en la labor de tallista.

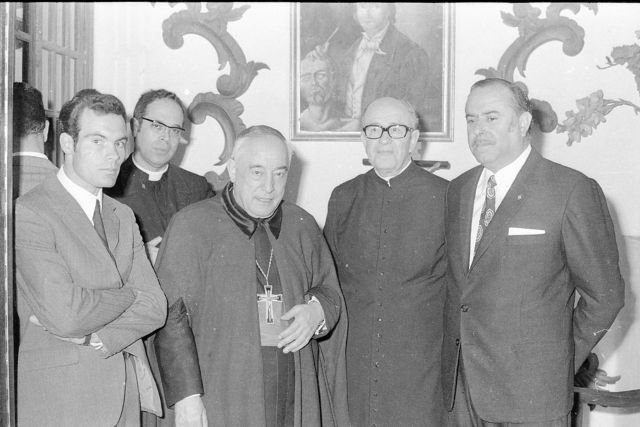

Año 1972. Juan Serrano junto al cardenal arzobispo de Sevilla, José María Bueno Monreal, el párroco de Guía, Bruno Quintana, y el alcalde del municipio guiense, Ignacio Arencibia, durante la inauguración del camarín del templo religioso

Año 1972. Juan Serrano junto al cardenal arzobispo de Sevilla, José María Bueno Monreal, el párroco de Guía, Bruno Quintana, y el alcalde del municipio guiense, Ignacio Arencibia, durante la inauguración del camarín del templo religioso

Pronto demostraría su habilidad técnica y artística como artesano con las maderas nobles que debía trabajar para adornar el camarín de la Virgen de Guía. Acometió su ardua tarea en los años 60 y 70 del pasado siglo por encargo de la parroquia y una comisión ad hoc, en la que figuraba Néstor Álamo, entre otros personajes guienses de la época.

Culminó con la inauguración diez años más tarde, en 1972, y la asistencia del cardenal arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, junto al obispo Infantes Florido.

Al terreno de la anécdota pertenece el suceso en el que Juan Serrano tuvo que hacer de improvisado bombero para evitar una verdadera catástrofe al camarín y al templo religioso.

Según la versión recogida en las Memorias de Bruno Quintana Quintana, cura párroco de Guía durante casi cuatro décadas, en la sala aludida se produjo “un hecho misterioso que pudo ser de fatales e irreparables consecuencias no solo para el camarín, sino para todo el templo, que alberga una abundante colección de obras de arte de valor incalculable”.

Relata el presbítero seguidamente que un día de febrero de 1966 “el artista Juan Serrano Moreno había ya terminado el tallado maravilloso del ropero o vitrina central del camarín, y estaba colocando las puertas del mismo, ya talladas”.

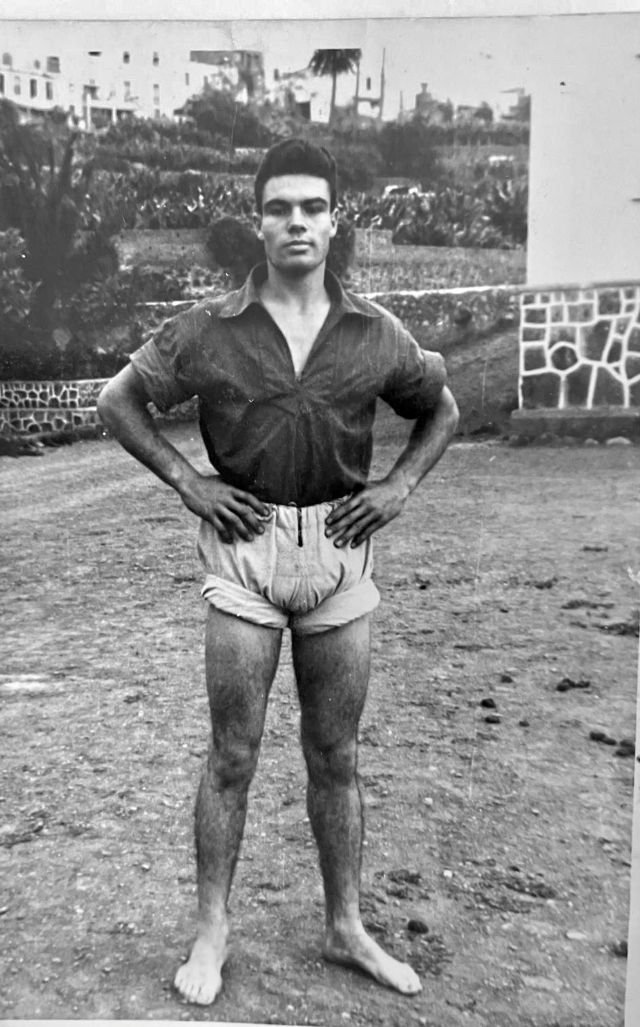

Figura de la Lucha Canaria, Serrano luce indumentaria en el terrero de Guía al comienzo de la década de los años 60 del pasado siglo

Figura de la Lucha Canaria, Serrano luce indumentaria en el terrero de Guía al comienzo de la década de los años 60 del pasado siglo

A las doce del mediodía abandonó la instalación para almorzar, al igual que Juana López Moreno, encargada de policromar la madera de una puerta, y el maestro ebanista Pedro Mendoza.

Una sorpresa mayúscula sucedería una hora después. “Cuando Juan Serrano regresa al lugar, quedó terriblemente impresionado al comprobar que ardía la puerta tallada”, escribe Bruno Quintana.

Revela que el fuego había prendido también en una silla y en el bote de pintura. Y el camarín estaba saturado de humo y con un fuerte olor a tea quemada.

“Ante la inminencia de un desastre irreparable, el propio Serrano –reconoce el párroco en sus Memorias– emprendió en solitario la difícil y precipitada tarea de sofocar el fuego antes de que se incrementara, cosa que logró rápidamente”.

El firmante del relato no siembra sospecha sobre la posible autoría del incendio. Deja la incógnita en el aire para confesar que “todo ha quedado en un profundo enigma y sólo pedimos a Dios y a su bendita madre que perdone a quien lo intentó”.

La de tallista no fue la única vocación de Juan Serrano. El deporte también le atraía. Probó fugazmente con el Atletismo, antes de desembarcar en la Lucha Canaria, deporte vernáculo en el que sobresalió con cierto estilismo propio en las filas del histórico club local, Ramón Jiménez, presidido entonces por Salustiano Álamo Suárez.

Serrano, entre el artista Cayetano Guerra y el ebanista Pedro Mendoza, con la imagen de San Roque a su espalda

Serrano, entre el artista Cayetano Guerra y el ebanista Pedro Mendoza, con la imagen de San Roque a su espalda

Pese a radicarse en la capital grancanaria más adelante, tras su ingreso laboral en Correos, Serrano mantuvo permanentemente una fuerte vinculación sentimental con su querido lugar de origen, que le había reconocido sus méritos años atrás otorgándole la medalla de oro de la ciudad.

Sin remilgos, ni fundamentalismos, se comportaba como un católico tolerante sin renunciar a sus convicciones, con una fe mariana que exteriorizaba en su asistencia anual a la romería guiense de las Marías.

No parece casualidad que su óbito se produjera el viernes 15 en un hospital capitalino, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guía.

Un desenlace incluido con serenidad en sus previsiones, asumido en paz consigo mismo, después de llevar con entereza personal, y la admiración de su entorno afectivo, la grave enfermedad que le fue diagnosticada en abril de este año.

Luciendo una indumentaria típica canaria, Paco Rivero en una edición de la fiesta de las Marías en Guía/JOSÉ MANUEL VEGA

Los guienses le rinden homenaje por sus cuarenta años como “notario y etnógrafo fotográfico” en el siglo XX

Abiertas dos exposiciones con su historia y trabajos, antes de la presentación de su biografía escrita por el historiador y cronista oficial Sergio Aguiar

Félix Delgado López, prologuista: “El texto y el legado fotográfico servirá para acentuar nuestros vínculos con el Norte de Gran Canaria”

Julián Melián, concejal de Cultura: “El homenajeado fue consciente de que documentaba la vida y hacía eternos los paisajes y los rostros”

Antonio Aguiar y José Manuel Vega desvelan confidencias como amigos y admiradores de la figura desaparecida

Amado Moreno

Amado Moreno

El recuerdo de la figura y el trabajo que durante más de cuarenta años del pasado siglo desarrolló Francisco Rivero García (1944-2003, Guía) como fotógrafo en su ciudad natal y en la comarca Norte, ocupa un lugar preeminente en el programa de las fiestas de la Virgen en este mes de agosto. Tras cumplirse recientemente veintidós años de su fallecimiento, la Corporación municipal guiense le rindió homenaje ayer sábado con la presentación del libro “Guía ayer y hoy a través de la fotografía de Paco Rivero”.

Poco antes inauguró la exposición de 16 paneles en la Plaza de Las Huertas, que muestran una selección de secuencias de su andadura vital y creatividad en el arte fotográfico. Un conjunto de imágenes y antiguas cámaras instrumentales completan una documentación atractiva en la Casa de la Cultura, gracias a la generosidad de Pachi Rivero, hijo, y la Fundación Canaria Néstor Álamo.

Diversos testimonios de quienes lo conocieron y han estudiado su activa producción abundan en que Francisco Rivero fue un artista en su especialidad: vocacional, persistente y sensible para captar con precisión, hondura y maestría, la realidad y los perfiles de los distintos tipos humanos de la sociedad en la que se movía.

Francisco Rivero en su estudio guiense, rodeado de más de un centenar de máquinas fotográficas antiguas que había coleccionado/LP-DLP

Francisco Rivero en su estudio guiense, rodeado de más de un centenar de máquinas fotográficas antiguas que había coleccionado/LP-DLP

Por tanto, no sorprendió anoche en el teatro Hespérides –escenario de la velada- la coincidencia en resaltar todas estas cualidades suyas por parte de los intervinientes durante la presentación del libro sobre su vida y obra, firmado por Sergio Aguiar Castellano, cronista oficial.

En su turno de palabra, éste no dudó en acuñar para Paco Rivero el término de “fotoperiodista” a la hora de explicar su labor, en la que constituyó un modelo singular.

“Además de un excelente fotógrafo de estudio, ha sido un reconocido icono del fotoperiodismo en la comarca Norte. Y simultáneamente, un dinamizador cultural hasta en el cine, abarcando un trabajo extraordinario como documentalista.

Supo captar con su técnica y poner en valor especialmente nuestro acervo cultural y etnográfico”, puntualizó el autor de la biografía.

La obra dedica igualmente unas líneas a otras facetas del protagonista, no necesariamente ligadas al mundo de la fotografía. Su curiosidad inagotable le llevó a explorar otras áreas, para convertirse en un impulsor del Séptimo Arte.

Con el realizador televisivo Narciso Ibáñez Serrador

Con el realizador televisivo Narciso Ibáñez Serrador

Fundó con otros aficionados de la zona Norte el Grupo de Cine Luján Pérez, animado por su “querido profesor y director del instituto guiense, Luis Cortí Vilás”, apunta Sergio Aguiar. Las inquietudes llevaron a Rivero a probar también la locución radiofónica, arropado por Mara González, en aquel tiempo con una de las máximas cuotas de audiencia a través de Radio Las Palmas.

Su afán emprendedor se extendió al campo de la música. Incentivó y coordinó eventos de interés masivo. Por ejemplo, el Festival de la Canción del Norte, cuya primera edición en La Atalaya de Guía fue ganada por un joven Braulio, interpretando “Mi amigo el pastor”.

Pocos años después, Paco Rivero, acompañado de entusiastas guienses como el maestro José Manuel Vega –estudiante de Magisterio en aquel momento-, y el técnico de sonido Eladio Saavedra, entre otros, lideró una intensa campaña de recogida de firmas a favor de la candidatura de Braulio para representar a España en Eurovisión 1976, objetivo que finalmente se logró con la canción ¨Sobran las palabras”.

El volumen presentado ayer tarde contó con la presencia y participación del concejal de Cultura, Julián Melián Castellano, además del autor. A juicio del prologuista y doctor en Historia del Arte, Félix Delgado López, la publicación ofrece a los lectores unas funciones y lecturas diversas: “Por un lado es la historia de la fotografía relacionada con Guía, y por otro es un reconocimiento especial a la trayectoria del fotógrafo Paco Rivero, reforzado con un muestrario de los principales géneros e iconografías que sirven para ir construyendo la imagen del municipio norteño.

Creo que se convertirá en una referencia ineludible de la fotografía en Canarias. El texto, con toda la carga emotiva que las instantáneas pueden despertar en nuestra memoria, al igual que el legado fotográfico de Paco Rivero, servirán para que acentuemos los vínculos con el Norte de Gran Canaria, y en particular con Guía y sus habitantes”.

Paco Rivero, con el cantautor Braulio, José Manuel Vega y Eladio, ayudante de cámara

Paco Rivero, con el cantautor Braulio, José Manuel Vega y Eladio, ayudante de cámara

Julián Melián no regateó méritos a Paco Rivero para honrar su memoria: “Sin duda ha representado para nuestro municipio algo más que el fotógrafo de pueblo, ´notario´ fotográfico, que nos deja su obra. El momento que le tocó vivir, el tardofranquismo, los resultados de la posguerra mundial crearon un mundo, al menos en Europa, que dio lugar a personajes que, rozando la bohemia, no dudaron en introducirse en la estela de lo que significa la palabra antropología en su significado más profundo”.

Interpreta que el objetivo de Rivero no solo era la fotografía: “Fue consciente en todo momento de que documentaba la vida, que hacía eternos los paisajes, los rostros, las labores de la gente. Viendo su trabajo, creo que lo hizo siempre desde el respeto a la historia local y a las raíces del pueblo canario, empapado asimismo (también conscientemente) de la ruralidad de las suyas”.

Concluye el edil de Cultura anotando con énfasis que para Guía y la comarca Norte de Gran Canaria, Paco Rivero “es a día de hoy un etnógrafo, sin cuyo trabajo no se entendería la memoria de los últimos cuarenta años del siglo XX”.

La biografía dada a conocer suma 344 páginas y unas seiscientas fotos, revela Carmelo Santiago Casañas, promotor de Ediciones Genealógicas Canarias (Edigeca). “Como otros ejemplares anteriores de Sergio Aguiar, es un trabajo de investigación maravilloso. Se trata de un enorme análisis que no escatima documentos y fotografías. Seleccionar entre todas las que componen el fondo fotográfico de Paco Rivero es una tarea inconmensurable, digna de unos pocos”, expresa el editor canario.

Pone luego su acento en el tránsito de la obra por la historia fotográfica de Guía y los fotógrafos que se instalaron en la comarca Norte, con Paco Rivero como eje principal del relato y “máximo exponente del municipio desde su niñez hasta su muerte. En definitiva, es un tomo que todo guiense amante de la fotografía querrá tener en su librería familiar”.

CONFIDENCIAS DE DOS AMIGOS

Antonio Aguiar Díaz, abogado y director de IUSPORT.COM, amigo del homenajeado fotógrafo, lamenta una vez más su temprana pérdida. Reitera una admiración por su profesionalidad innovadora con la cámara fotográfica, siempre en bandolera por calles y rincones de la ciudad, como muchos lo recuerdan todavía en todo acontecimiento de relieve local. “Dicen que nadie es imprescindible, pero no conozco a otro guiense -sostiene- que se haya ocupado de la memoria gráfica de su pueblo como Paco Rivero, lo cual engrandece su figura y le estaremos agradecidos siempre. Como suele acontecer con los grandes hombres, la obra trasciende al autor y es lo que permanece”.

“Tuve mi encuentro último con él en julio de 2003, mes y año precisamente de su triste fallecimiento -añade Antonio Aguiar-. Me hizo la foto que más tarde se reprodujo en el programa de las fiestas de la Virgen, en las que yo me enteré de su óbito diez minutos antes de pronunciar el pregón. Prueba del afecto que todos le teníamos, el público asistente se puso en pie y prorrumpió en cerrados aplausos, tras guardar respetuosamente un minuto de silencio en su memoria. Reconozco que ha sido una feliz iniciativa del ayuntamiento de Guía este merecido homenaje del fin de semana para evocar justamente el innegable quehacer documental y artístico de Paco Rivero con la fotografía.”

Paco Rivero, Amado Moreno, Cristóbal Rodríguez, Agustín Chil (párroco de Gáldar), Paco Suárez Moreno, Francisco L. Mateos y Elías Gil. Detrás, en la misma imagen, Santiago Betancort, Antonio Rodríguez y José Martín Ramos, con motivo de un Año Jacobeo en los años 70/LP-DLP

Paco Rivero, Amado Moreno, Cristóbal Rodríguez, Agustín Chil (párroco de Gáldar), Paco Suárez Moreno, Francisco L. Mateos y Elías Gil. Detrás, en la misma imagen, Santiago Betancort, Antonio Rodríguez y José Martín Ramos, con motivo de un Año Jacobeo en los años 70/LP-DLP

Por su parte, José Manuel Vega Pérez, profesor, contextualiza su estrecha amistad con el personaje, hoy objeto de reconocimiento generalizado: “La vida de joven en una ciudad como Guía no ofrecía muchas variantes en las décadas de los 70 y 80, pero yo siempre estaba ocupado. Una de mis faenas, además de estudiar y trabajar, fue adquirir un compromiso con Paco Rivero, a mis quince años.

En un ambiente de camaradería pactamos solemnemente que los sábados yo podría lavar su coche marca británica Hillman, que años después sustituyó por un Alfa Romeo. A cambio, él me facilitaba una máquina de fotos Kodak con rollo de 12 y revelado. Se convirtió en buen ´negocio´ para ambos. Permitió consolidar una amistad, jalonada de experiencias que influirían positivamente toda mi vida en aquella época”.

Reconoce que lo orientó en el mundo de la imagen analógica y que colaboró con su estudio fotográfico, a veces funcionando también como corresponsalía de revistas nacionales punteras en el mercado, para dar cabida en sus páginas a reportajes de las islas remitidos por Paco Rivero:“Le acompañé a menudo en congresos y certámenes –desvela José Manuel Vega-. Me inició en el mundo del periodismo y me abrió puertas en la vida social de aquellos años.

Portada de la biografía

Portada de la biografía

Era un maestro en las relaciones públicas y un auténtico artista en lo suyo para obtener la foto de mayor calidad. Tuvo la enorme capacidad de combinar su estudio profesional con otras aficiones culturales. Paco era polifacético, admirado y respetado por todos.

Se fue muy joven. Para proseguir seguramente sus reportajes en otras galaxias. Sin embargo, nos dejó su huella imborrable con miles de imágenes. Por ello sigue entre nosotros”, remata con el sentimiento propio de un afecto y una amistad inmarchitables, pese al tiempo transcurrido.

La más sobresaliente de las distinciones que otorgaron a Paco Rivero se registró en 1969. El IV Certamen Internacional Fotográfico de Berna le galardonó por una fotografía de las artesanas con el barro en Hoya de Pineda (Guía). El premio le llegó ocho años después de su primera incursión periodística en el vespertino Diario de Las Palmas, con sólo 17 años. Luego firmaría más colaboraciones en El Eco de Canarias, Canarias 7 y revistas de ámbito nacional.

*Publicado en La Provincia el 3 de agosto de 2025.

El profesor Juan Ferrera Gil presenta en Guía su obra, muestra de existencias diversas ligadas a los siglos XIX y XX

El profesor Juan Ferrera Gil presenta en Guía su obra, muestra de existencias diversas ligadas a los siglos XIX y XX

Licenciado en Filología Hispánica por la universidad de La Laguna, el autor ejerció durante décadas como profesor de Lengua y Literatura

En La esquina del fotógrafo (Mercurio Editorial) de Juan Ferrera Gil (Arucas, mayo 1956) se entrecruzan las trayectorias de personajes diversos entre los siglos XIX y XX, “como espectros familiares que atraviesan el tiempo”. Historias que no se desligan de la crítica y los problemas sociales de su época, particularmente en el municipio natal del escritor.

Tampoco son indiferentes sus análisis a sensibilidades humanas como el dolor o la felicidad, se advierte en la contraportada del libro, que presentó el fin de semana en la Casa de la Cultura de Guía. En fechas anteriores lo había hecho en su ciudad de origen, y en la villa de Firgas.

Alejandra García, María Josefa Monzón, Juan Ferrera, Alfredo Gonçalvez (alcalde de Guía de Gran Canaria), José María Perera y Julián Melián en el acto de presentación guiense

Alejandra García, María Josefa Monzón, Juan Ferrera, Alfredo Gonçalvez (alcalde de Guía de Gran Canaria), José María Perera y Julián Melián en el acto de presentación guiense

Licenciado en Filología Hispánica por la universidad de La Laguna, el autor ejerció durante décadas como profesor de Lengua y Literatura, especialmente en el instituto de Moya. Sus primeras publicaciones literarias fueron reproducidas en el “Cartel de las Letras y las Artes” de Diario de Las Palmas.

En 2019 recopiló una selección de sus narraciones en Lasrendijasde la vida.

En la presentación guiense, Julián Melián Aguiar, concejal de Cultura, resaltó aspectos del itinerario académico y literario de Juan Ferrera Gil que avalaban el apoyo municipal, persuadido en cuanto a que “la cultura es trascendente para que la sociedad avance”.

Acompañó también al autor en este acto el docente de Lengua y Literatura José Miguel Perera, firmante del epílogo.

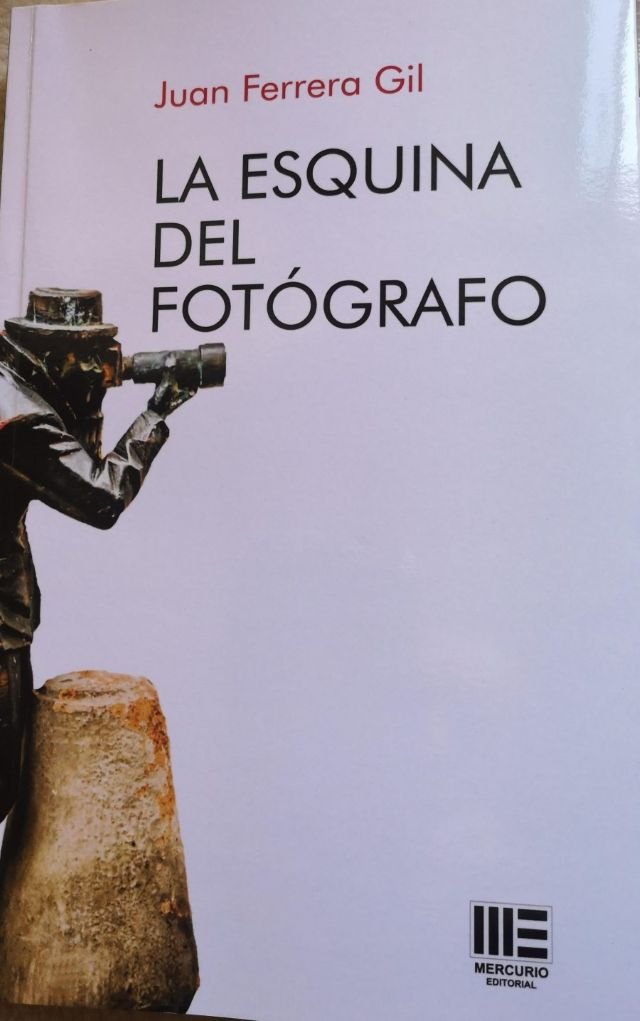

Portada de La esquina del fotógrafo

Portada de La esquina del fotógrafo

La periodista de Infonortedigital, María Josefa Monzón, mantuvo con ambos un animado coloquio sobre los entresijos que alumbraron La esquina del fotógrafo, y sobre la riqueza de matices costumbristas que desliza su literatura, con ribetes de realismo mágico, sin desdeñar la típica socarronería canaria de algunos de los personajes “retratados”.

“Si no escribiera, no fuere; si no leyere, no fuera.

Es, sin otra posibilidad y desde hace tanto, un irremediable ser literario”, afirmó rotundo Perera al poner en valor la creatividad de Juan Ferrera Gil con los diez relatos que configuran su última entrega en un tomo de 316 páginas.

Por su parte, el escritor canario subrayaría el poder de la imagen para justificar el título de su novedosa obra.

“Los profesionales de la fotografía saben ver más allá de las cosas.

Además, las esquinas suelen ofrecer dos visiones de la misma realidad (…) Primero es la imagen y después la palabra”, sentenció.

*Publicado en LA PROVINCIA el 10 de junio de 2025.

La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.